|

|

|

|

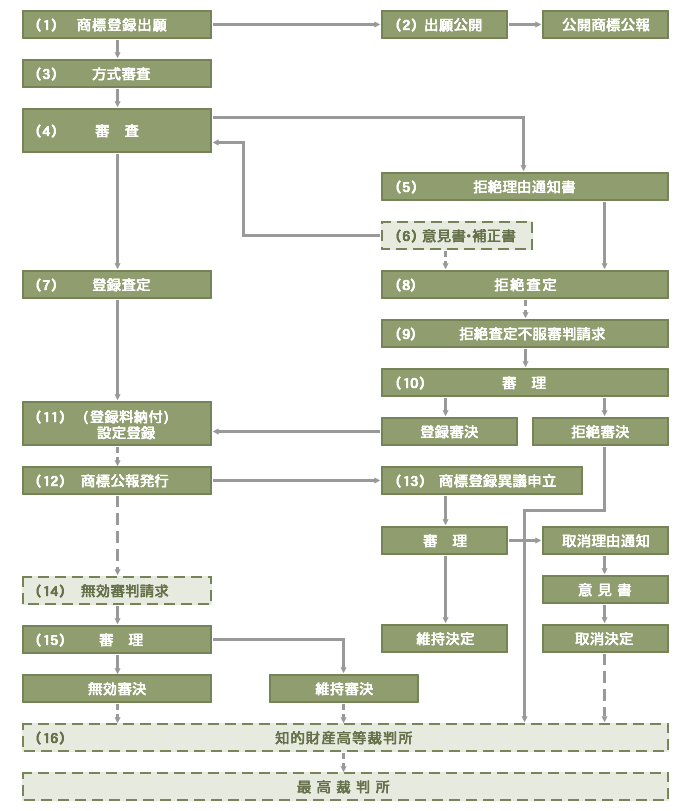

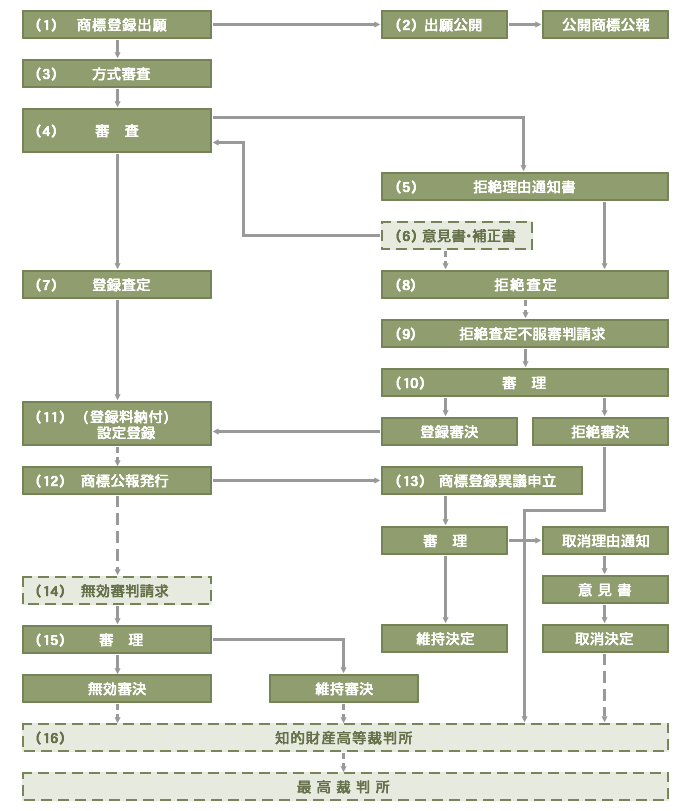

登録出願とは、所定の書類を特許庁に提出することです。

登録出願しなければ商標権を取得することができません。

登録出願以前に公表された商標について、商標権を取得することができる場合があります。 |

|

|

|

登録出願があった場合、出願の内容が公開商標公報で公開されます。 |

|

|

|

提出された書類は、所定の書式通りであるか否かのチェックを受けます。 |

|

|

|

審査は、特許庁の審査官によって行われ、審査官は、出願された商標が登録されるべきものか否かを判断します。主な要件としては以下のものがあります。

1. 自己の商品・役務と他人の商品役務とを識別することができないもの

2. 公益上の理由や私益保護の見地から商標登録を受けることができないもの |

|

|

|

審査官は、拒絶理由を発見した場合、出願人に拒絶理由通知書を送付します。 |

|

|

|

出願人には、拒絶理由の反論を述べた意見書を提出する機会が与えられます。

|

|

|

|

審査官は、拒絶理由を発見しなかった場合や、意見書によって拒絶理由が解消した場合、登録査定を行います。

|

|

|

|

審査官は、意見書をみても拒絶理由が解消されていないと判断した場合、拒絶査定を行います。

|

|

|

|

拒絶査定の判断に不服があるときは、拒絶査定不服審判を請求することができます。

審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。

審判官は、拒絶理由が解消したと判断した場合、登録審決を行い、登録できないと判断した場合、拒絶審決を

行います。

|

|

|

|

登録料が納付されることによって、登録査定された商標が登録され、商標権が発生します。

商標権の設定登録後、商標登録証書が出願人に送られます。

|

|

|

|

商標権は、その内容が商標公報に掲載されます。

|

|

|

|

商標公報の発行日から2月間、何人にも、登録異議の申立ての機会が与えられます。

|

| |

(14) 〜 (15) 無効審判請求・取消審判請求 |

|

|

|

設定登録された後でも、利害関係人に請求された無効審判 (取消審判) によって、登録が無効 (取消)

となる場合があります。

無効理由がないと判断された場合、登録維持の審決を行い、無効理由があると判断された場合、登録無効の

審決が行われます。

また、取消審判を請求された場合、商標の使用を証明することができなければ登録取消の審決が行われます。

|

|

|

|

拒絶査定不服審判の拒絶審決や、商標無効審判の審決・取消審判の審決に対して不服がある者は、知的財産高等裁判所に出訴することができます。

|

|